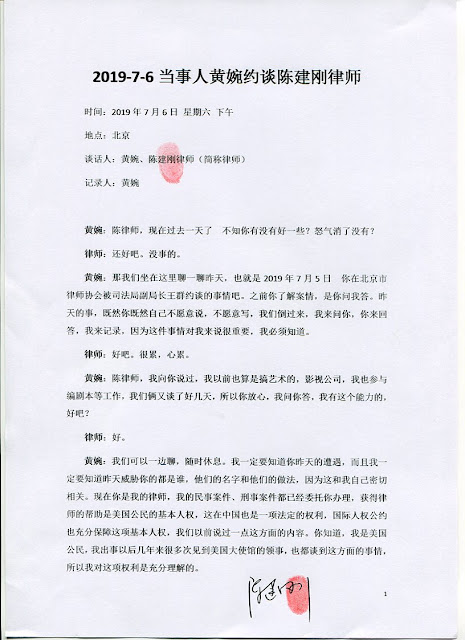

2019-7-6当事人黄婉约谈陈建刚律师

2019-7-6当事人黄婉约谈陈建刚律师

时间:2019年7月6日 星期六 下午

地点:北京

谈话人:黄婉、陈建刚律师(简称律师)

记录人:黄婉

黄婉:陈律师,现在过去一天了,不知你有没有好一些?怒气消了没有?

律师:还好吧。没事的。

黄婉:那我们坐在这里聊一聊昨天,也就是2019年7月5日,你在北京市律师协会被司法局副局长王群约谈的事情吧。之前你了解案情,是你问我答。昨天的事,既然你既然自己不愿意说,不愿意写,我们倒过来,我来问你,你来回答,我来记录,因为这件事情对我来说很重要,我必须知道。

律师:好吧。很累,心累。

黄婉:陈律师,我向你说过,我以前也算是搞艺术的,影视公司,我也参与编剧本等工作,我们俩又谈了好几天,所以你放心,我问你答,我有这个能力的,好吧?

律师:好。

黄婉:我们可以一边聊,随时休息。我一定要知道你昨天的遭遇,而且我一定要知道昨天威胁你的都是谁,他们的名字和他们的做法,因为这和我自己密切相关。现在你是我的律师,我的民事案件、刑事案件都已经委托你办理,获得律师的帮助是美国公民的基本人权,这在中国也是一项法定的权利,国际人权公约也充分保障这项基本人权,我们以前说过一点这方面的内容。你知道,我是美国公民,我出事以后几年来很多次见到美国大使馆的领事,也都谈到这方面的事情,所以我对这项权利是充分理解的。

现在你因为办理我的案件而被威胁,有可能面临吊销律师证,甚至要让你“失踪”。你所在的律师事务所也受到威胁,要被停业整顿。我要说的是,你是我的律师,你代理我的案件被打压,这在本质上就是剥夺我获得律师帮助的权利,就是让我在中国法律面前孤立无援而任人宰割。所以,陈律师,这是你的事情,同时也是我的事情,我一定要详细问清楚。我也要报告给美国大使馆,他们很关心,也要求我做出详细说明。

律师:好。

黄婉:为了能够把整个事情说清楚,你先简单说一下你个人的简历吧?

律师:我是北京律师,主要做刑事辩护业务。我因为办理的一些所谓的敏感案件,应该是被司法局以及其他机构重点关注的一位律师。你现在了解发生在2015的“709人权律师大抓捕”事件了,当时有300多律师被抓、被询问、被警告,我是被警告的当事人之一,也是709中被抓律师的辩护律师之一。不过我有两年多没怎么做过有风险的案件,因为我一直在准备考试的事情。

黄婉:我们之前谈过你考试的事情,还是请你说一下。

律师:就是这两年我办案件比较少,在家学习,考托福,获得了美国国务院汉弗莱项目的录取,有全额奖学金,选的方向是刑事辩护。学习期限一共14个月。原定今年4月1日去美国留学的,但是我在北京机场被海关拦截。这件事已经过去几个月了,我都没有细说的心力了。

黄婉:陈律师,你还是简单说一下。

律师:海关不让我走,理由是我出境可能危害国家安全,但他们没有给我出具任何书面手续,什么都没有,总之就是蛮横不讲理地剥夺一个人的权利,而我一个个体则投诉无门。709案件以来有大量律师被边控,但至今绝大部分已经都可以出境了。但我还是被禁止出境的几个律师之一,北京国保跟我说原因是我办理了“709”中的谢阳律师的案件,且对我妻子和两个孩子也都被禁止出境。国保还说这事无限期的。你看,这就是一个堂堂大国的做法。

黄婉:然后呢?

律师:以往我办案很忙,最忙的一年我记得飞行了120次。刚过去的两年我潜心学习,但留学被拦截后,现在只能出来继续做案子了。

黄婉:好。我每天都会收到很多信息,其中有不少因为我和周家的关系而对我的攻击,我想听听你对周永康这个家庭的总体想法。

律师:我没有一个所谓的“对周永康家庭的总体想法”。周永康的家庭是由周永康和他的家庭成员组成的。周永康是曾经身居高位、掌握国家大权的公职人员,他的家人是私人公民。我们最初见面的时候我就向你说过我对周永康的看法,而我的看法也是这个国家很多人的共识。周永康在2002年到2012年期间,先是担任公安部长,然后担任中共政法委书记,是国家暴力机器的最高掌门人。这十年期间法治倒退,发生了数不清的人权施害案件,包括对信仰群体的严酷迫害。他所开创的“维稳”体制在稳定的名义侵害公平正义,是司法进一步沦落为纯粹的统治工具。远的不说,我所参与的所有人权案件,比如对律师的迫害,对信仰群体的迫害,对异议人士的迫害,对上访人员的迫害,还有数不尽的冤假错案,都是周永康领导的政法系统所为。

讽刺的是,周永康下台了,周永康路线和做法却一点没变,而且变本加厉。这表示什么呢?这表示周永康也是个统治机器上的部件而已,只不过是个很大的部件。我没有研究周永康案件,说实话也毫无兴趣,但是很难想象在国家政权不尊重法治的情况下,任何人、哪怕是身居高位、手执刀把子如周永康者,哪怕是周永康的家人,能够获得法律意义上的公平正义。没有人能够。你的遭遇不就是这样吗?

至于周家人,我不把周家人和周永康混为一谈,在我看来这不是两个可以互换的概念。虽然周家一些成员可能从周永康的权力中获得了的巨大利益,但是他们并没有直接行使权力,也没有直接迫害他人。我代理你的案件,不管是民事诉讼还是刑事申诉,都是有明确的法律边界的。我不是来为周家成员辩护,我是来帮助公民、一个美国公民解决法律问题的。

黄婉:经过6年的案件关系,我完全能理解和认同你对周永康及周家的看法。我也是周家人,算是吧,我和周滨是夫妻,但我一直被贴标签成“周永康的儿媳”,这让我很厌恶。以后慢慢再说。下一个问题,既然你对周永康很厌恶,那为什么又接受我的委托呢?当然,除了我会支付一部分律师费这个原因以外。我为什么要问你这个问题呢,因为我看到很多人会因为周永康来攻击我,有人势必会这样问你,你为什么愿意为周永康的家人提供法律服务?大家都知道,这样做很危险,你是为什么呢,陈律师?

律师:有多大的危险,我现在知道了,已经显示出来了。我从昨天到现在也在想,我为什么要为你代理?为什么要为周家人服务?为什么要冒被失踪的风险代理这个案件?

一个案件是一个法律问题,而律师的工作就是解决和处理法律问题。我看了你案件民事诉讼的起诉状,我觉得我可以解决这个案件。至于刑事案件的申诉,申诉案件成功率可能低于万分之一,我们到现在还没有谈完所有的事情,只是,就现在所了解的信息来看,我觉得法律上也是可以解决的。当然,法律在你的案件中能起到多大作用,那是另外一回事,我只是说,如果就法律来衡量你的案件,有能讲清道理的可能性。

从个人来说,任何一个独立的人都不应该被排除在法律救济、公平审判、程序正义这样的基本原则之外,周家人也不例外,黄婉也不应该例外,因为这是一个在眼前的人,而这个人的权利应该得到保障。至于基本的刑事诉讼法理,辩护权利的保障等等,就不需要细说了,这是基本道理。昨天还有人提到二战后的东京审判、纽伦堡审判,就是说无论多大的罪犯都应该获得公平审判,如此才能彰显法律的公平,才能是正义的审判。否则,就不是审判,而是一种法律之外的战争,胜负和公平没有多大关系。简单说,不论周永康还是他的家庭成员,每个人都应该得到法律的公平对待,而不是因为某某是周家人就可以对其打砸抢。 而且,对周家的案件进行公平、公正、公开的审判,让公众了解案件事实,是一件好事。

还有一个角度,也是我这两天的挣扎。我们在见面前,你的处境我就已经知道了,你现在是法律关系中的弱者,面临国家机器的碾压。财产方面如此,人身自由也是如此。我深深了解这种脆弱的处境。今天,有巨大的压力在迫使我解除和你之间的委托协议,有生死胁迫,也有巨大利益的诱惑,但是,对于我来说,我承诺做你的律师,我希望遵守这个承诺,不丢弃我正在救助的一个弱者。

不过,你知道 “709人权律师大抓捕”这件事,它对我们律师群体是一次灭顶性的打压。我作为一个独立律师其实是很脆弱的,经不住镇压。我或许会被吊照,失去生活来源,或者被失踪,甚至被杀掉,但让我在能够行使自由意志的时候去下跪讨饶、屈服强权,我宁可立即被杀掉也不想那样做。这其实就是昨天的真相。

当然,今天又在继续发生更多的事情,我因为代理你申诉,现在已经株连到我所在的律师事务所,我真不知道我和我们律所能坚持到什么时候。

黄婉:我知道了陈律师,我感谢你。下面我们谈谈你从和我签约以来,陆续收到哪些无论是善意的提示、建议,还是像昨天那样面对面的直接威胁。我希望你能坦白告诉我,且要全面而详细,尤其是每个人的人名和他们向你明确表达的要求。好吗?

律师:好的。

黄婉:先说你接收我委托后,最早跟你联系的人是哪位?什么时间?说了什么?

律师:最早和我联系的是北京市律师协会会长高子程律师。7月1日下午四点多,我收到高律师的电话。

黄婉:稍等,你是说高子程会长?

律师:是的。

黄婉:哈哈哈,我知道他。你先说我再说,你认识高会长吗?

律师:认识,认识老长时间了。实事求是地讲,我和高会长关系算是不错的。

黄婉:为什么这样说?

律师:我大概是在2017年认识高子程会长的,那时候他新做了会长,约谈北京市的所谓“重点律师”吧,或者说“问题律师”,我是其中之一。高会长约我和我们律师中的“星宿老仙”程海一块吃饭,从那个时候开始认识。

黄婉:今天我们是聊天,你就和我多聊几句,什么是“重点律师”、“问题律师”,星宿老仙又是怎么回事?

律师:重点律师或者问题律师就是被司法局、国保、律协重点关注或者说重点打压的律师。比如这位程海律师,2018年他的律师事务所被注销牌照,几个月后他的律师证也被注销。709被抓的律师以及不少为这些律师辩护的律师,很多都被剥夺了律师证,或者无法正常执业,比如王宇夫妻俩,李和平兄弟俩、谢燕益、隋牧青等。王全璋还在狱中。程海律师,岁数比较大,和我父亲年龄相仿,属于那种瘦小精干、自负又很固执的人。他见到我,通常在第五分钟内就会开始教训我,每次都是如此,并且兴趣很足,有时候围绕我身边转来转去讲半小时。我就安静听着,不争辩。我叫他“星宿老仙”也是玩笑话。

黄婉:好,继续说。

律师:高会长请我和程海律师吃饭,因为都是做刑事辩护的,我向他表示,我最初学习刑事辩护这个业务的时候,曾经研习他办案的一些文件,比如他在李庄案中的辩护词。所以我对高会长一直像老师一样对待。还是在2017年,司法部组织律师开会,问题律师去了10个人,其中有我,高会长当时专门给我发信息,叮嘱我一定要去。总体上来说,虽然有不少人对他有意见甚至有更严重的指控,但我所见到的高会长,印象总是不错的,在刑事辩护领域业务能力是很强的。我这个人说话很直,这都是实话。昨天发生争执,高会长一直对我说:“建刚,你要明白一点,我没有害你的心。”我知道这应该是事实。

黄婉:我说说我如何知道你们这个高会长的啊。2017年12月左右,我委托长沙陈以轩律师为周滨申诉以后,北京市司法局的工作人员来做我的工作,表示希望我把陈以轩给换掉,换北京的律师,比如高子程会长。他们说只要我同意,他们能帮我联系。那个时候我我已经知道你的名字,我就对这位工作人员说:“要不这样,如果你们不让我请湖南的陈律师,那不如我就请北京的陈律师吧。”来人问北京哪个陈律师?我说陈建刚律师,那人听了,直咗牙花子,瞥了我一眼,一句话没说,就走了,然后再没有建议我换律师。你继续说,高会长电话里说什么?

律师:高会长先对我这一两年生活和工作表示关心,然后提到我代理的黄婉案件。他表示这个案子会很艰难,我不会做出任何成果来,不如直接解除委托,他可以给我介绍一些多挣钱的案子。我说不能这样做,要为案件和当事人负责。但高会长表示如果案件不可能有好的结果,而我又接受委托,这其实是对当事人不负责,所以还是希望我能听从他的建议。我没有答应。第二天上午十点多,高律师又来电话和我协商,我还是没同意。

黄婉:你们高会长表示的好的结果是什么样的结果呢?

律师:刑事案件申诉,最佳结果当然是达到你个人表示的完全无罪的判决。

黄婉:没有,我没有这样的要求啊。我们之前签订委托协议的时候我就说过,今天我还是要向你表达清楚,我对结果没有任何期待,我也没有对律师有任何结果方面的要求。陈律师愿意接受我的委托,愿意听我说说案件的情况,我就已经很满意了。所以,以后再有人说你做不出结果,对当事人不负责或者当事人可能不满意等等的话,你可以明确告诉他们,黄婉在签订委托协议的时候就已经很满意了。然后呢?7月2日以后还有人和你联系吗?

律师:7月3日下午,我收到我们律所主任黎雄兵律师的电话,他说朝阳区司法局、北京市司法局及其他不认识也不了解职务的一位政府官员对律所进行了突击检查,调阅了律所和你签订的两份《委托协议》,还要求在司法局颁发的格式合同中添加支付律师费的具体时间。他们的这个要求很莫名其妙,因为协议文本是司法局的文本,一直都是这样使用,为什么突然到了黄婉案就不成了呢?我使用这个文本已经好多年,没有一次出问题,没有一次被要求明确收费时间,因为收费时间当事人和律师可以协商,有很多案件是事后付费的。以前司法局多次调查我们律所的合同,从没有提出过任何异议,这次是怎么了?再说了,这个内容也不属于司法局对律师事务所监督管理的范围。当然,突击检查的目的是什么,今天都很清楚了。

黄婉:再然后呢?

律师:我刚刚撂下黎主任的电话,北京市司法局律师业务指导和执业监管处副处长朱玉柱就打来电话,询问是什么人介绍我代理你的案件,我是如何收费等,我说这都不方便说。他也没有深问。但他还是建议我接受高会长的好意,解除和黄婉的协议,多挣点钱。我没有答应。他还提到我被境管的事情,表示愿意向领导汇报,帮我协调。

黄婉:后来呢?还有谁和你联系?

律师:后来就是昨天早晨了。昨天,一个需要记住的日子,2019年7月5日,早晨刚刚8点,市司法局朱玉柱来电话,约我下午四点务必到北京市律师协会去,“王局长约你见个面。”

黄婉:朱玉柱这个名字我常听到,能说一说他吗?

律师:认识很多年了,市司法局专门管律师的。因为以前经常联系,他对我比较了解,我推测,如果昨天他在现场,他肯定不会走王群和赵跃那种威胁、殴打的方式,他会走高子程会长的方式和我沟通。

黄婉:继续说这个过程,我会都记下来的。

律师:本来你和我原定计划是要在2019年7月5日下午继续谈你的案子的,但司法局局长约谈,我还是要去的。下午两点多我又收到市司法局工作人员许子恒的电话,他说王局长好像在开会,希望我能早出发。我接电话的时候你在现场。

黄婉:是的,我是在,但你自己的电话,还是要请你自己说清楚。

律师:我提前查了开车过去的路程需要多少时间,需要半小时,我想下午三点十分左右动身,肯定可以提前到达。守时是我们做律师的习惯。我也是这个时间出发的。路上接连接到许子恒两次电话,问我到哪里了,他告诉我他在律协楼下门口等我。我感觉他很焦急、急得不行。其实,我不到四点就提前到了。

黄婉:到了呢?

律师:到了后,许子恒看到我大老远就向我招手,和他站在一块等我还有北京市律师协会的副秘书长陈强。朱玉柱提前给我发信息说,我到了之后可以联系陈强,但是不需要我在电话里联系,他已经和许子恒在门口等我了。我走过去,因为我没去过律协,所以想拍个照片的,但是很搞笑的是手机没电了。许子恒迎接我进去,向我介绍了了陈强的职位,我说“你好”。但这个陈强好像满含仇恨,板着面孔,很生气的样子,没有回应我说的“你好”。

黄婉:然后呢?

律师:然后许子恒带我上电梯,去律协那一层,我也不知道是哪一层。许子恒看我手机没电了,表示可以帮我充电,我就把手机给了他。但我又忽然想起来,我背的双肩包里面有充电宝,我就说“把手机给我吧,我有充电宝。”许子恒说“你的手机我先给你保管吧。”

黄婉:你手机给他拿着了吗?

律师:没有,我说“你必须给我。”他就给我了,我插上了充电宝。收走我的手机的话我会很警觉,我不能接受。手机没电,我也没打算录音什么的,就放在我的双肩包里充电。

黄婉:然后呢?

律师:我跟随许子恒和陈强上了电梯,我都没有看是几楼,反正都是许子恒带路。出来电梯后,我去了一下洗手间,许子恒在门外等。陈强一言未发,不过对我应该是仇恨很足,我能猜到,我去之前就猜到了。我走进律协那一层楼,我见到的所有人都对我表现出敌视。我和他们没有任何利害关系,仅仅因为我,他们领导给他们压力了,于是所有这些手下人都对我同仇敌忾。这种恨领导所恨、爱领导所爱的行为模式其实是一种媚权的表现。那些人都在等这只惹麻烦的羔羊,都恨不得踹这只羔羊一脚。我当时就是这样的感觉。

黄婉:你说的这感觉,是实际的气氛还是你想多了?

律师:你仔细琢磨后面的事情,就知道切实存在的气氛就是那样,不是我的错觉。反正一个楼层,我出了电梯就知道所有人都在等我,我去洗手间有几个人在楼道等着,其实这不是在等我,是有领导在等我,于是所有人都紧张,陪着领导等我。想想,律协副秘书长在一楼楼门口等我,为什么?这表示领导很着急,很紧迫,不能耽误一秒钟。扯远了。

黄婉:没有。你继续说,出了洗手间后呢?

律师:出了洗手间,还是许子恒在门外等我,带我去了谈话的会议室。一出戏,我去了,算是都到场了。

黄婉:你说一下是什么样的会议室?多大面积?摆设等等?

律师:房间不大,大概二十平米的样子。摆设很简单,就是三面墙挨边两个单人沙发,两个沙发之间有个小茶几,进门左侧一面一张桌子,一位姑娘做记录,有录音设备。我们整个谈话过程有录音,有速录。

黄婉:你进去的时候有谁在会议室?

律师:有高子程会长,我记得进门后高会长站起来迎我,还握手问好。还有一个就是王群,北京市司法局副局长,但都称呼王局长。我对他不认识,高子程会长向我介绍,“这是咱们北京市司法局的王局长。”我向他说“你好”。这王局长铁青着脸,没有说话,和最初见到的陈强一样的表情,有明显的敌意,可以说对我是怒目而视。

黄婉:你能形容一下这位王群副局长吗?

律师:我说了我之前不认识也不知道他。高子程会长介绍后,我也只记住一个王局长,没记住名字。以前朱玉柱有一次来电话,说王局长安排了一个事,你来见见面,就是我被动成为王全璋案的证人那一次,就是这个王局长安排的。但那次我没见过面,也不知道名字。我从律协出来之后专门去网站上查,才知道王群这个名字。谈话期间他自始至终铁青着脸,对我怒目而视,直到他离开那个会议室都是如此。

黄婉:继续说当时的经过。

律师:好。我现在只能凭记忆说昨天的事情,因为我们谈话的整个过程有录音,也有速录员在记录,所以,如果与会者任何人看到我说的内容与事实不符的,我要求公布录音,以录音为准。进门打过招呼之后我被让到背对着门的沙发上,我的右后方是房门,左手边一个沙发,再左面是速录员。我对面是高子程律师,和他挨着的是王局长。我右边两个沙发,开始时只有许子恒。我昨天非常口渴,路上想起喝水的时候已经到了律协,就没喝。进了会议室,已经事先准备好茶水了,我就先喝了一杯,太口渴了。说来好笑,我一个人可能喝下一暖瓶。我喝一杯,高会长来倒一杯,弄得我很不好意思。我想自己倒水,但高会长非要来帮我。再后来暖瓶没水了,大概许子恒又出去提来一暖瓶。基本上都是被我喝光的。

黄婉:然后,怎么开始进入话题的?

律师:王局长从我身边走过,说了推特上发生的事情,原话我怕不准确,大意是“黄婉在6月25日、27日、30日、7月2日,通过推特公布了多份你制作的笔录。上面对此很生气。”我听到这里,顺口问了一句:“上面是什么人啊?”王局长非常不悦,停顿了一下,说:“我上面的人很多。”我又说了一句“还有比你大的官吗?”

黄婉:你这样说是故意调侃吗?

律师:我是想说在北京司法系统,我一个小律师,见到的最大官就是王局长了。王局长又继续说,“中央有决定,要坚决肃清周永康的流毒,你办理这个案件已经触及政治红线……”我听到这里就不想听,我就发问:“能不能先说一下今天叫我来要谈什么呢?”

黄婉:你为什么不愿意继续听下去?

律师:我只是办理案件,我的依据是法律和事实,至于什么机构、什么组织对周永康如何定性,要肃清什么流毒,和我有什么关系呢?这和我办理的黄婉租赁合同纠纷案件有什么关系呢?这和我办理的黄婉职务侵占罪申诉案件有什么关系呢?我当然没兴趣听这些话。我想问清楚找我谈话要谈什么事,如果仅仅是中央的决定、肃清周永康流毒等等,我没兴趣。

黄婉:然后呢?

律师:然后王局长更不高兴了,大概没有律师敢和他这样说话吧。他说:“你先听我说完。周永康的案子是政治红线,不允许翻案。黄婉为什么不能出境你知道吗?就是因为她知道的太多,现在她把一些事实告诉你,你也知道了。你如果继续办下去,你会失踪。”

黄婉:这是他原话吗?

律师:是原话。律协速录员那里有录音,可以公开。

黄婉:天呢,王局长这么坦诚。他居然说出了我被限制出境的真相:我不能出境的真正原因不是因为涉及民事诉讼,他说清楚了这个民事诉讼和法院批准的限制出境都是有人或者他的“上面”要这样干,不是因为法律。他还说清楚了他们的目标,这个“他们”就是他所说的“上面”,他们的目标是不让我说话,是剥夺我请律师的权利了。陈律师,你知道失踪是什么意思吗?

律师:就是秘密逮捕、秘密关押吧。

黄婉:陈律师啊,谁告诉你是这样的,逮捕要有逮捕手续,要有罪名,要被审判。而失踪呢?你从此就没了,没人知道发生了什么,没人知道你在哪里。

律师:这难道不令人悲哀、愤怒吗?有什么法律啊?现在主管整个北京市律师的副局长当面告诉我他能让我失踪。他等于明确承认没有法律, “上面”的个人意志就能让我一个办案律师“失踪”。这是政府官员说话吗?这是黑社会在威胁人,而我最不能忍受威胁。我强压着怒气说:“我怎么感觉这是在威胁我呢。”王群用手指指着我鼻子说:“我是在警告你,也可以说,就是在威胁你。”我强压着怒气问:“领导的意思表达完了吗?”王群说“说完了,你的意思呢?你要怎么办?”我说:“我要和当事人协商。既然领导的话说完了,我也都领会清楚了,那我就可以走了。”于是我站起来背上包就要走。

黄婉:然后呢?

律师:高子程会长和许子恒来拉我,不让走。我突然开始暴怒,因为他和我说话的时候非常不礼貌地用手指指着我的脸说话,我也开始指着他的脸说:“你威胁我?不用等,现在就可以,你去拿刀来,拿一把枪来,我的脑袋在这里等你,我要是躲一下,我是王八蛋,快去!”

黄婉:你是说你先开始发怒的吗?

律师:是的。我是在被黑社会明确无误地威胁,要我失踪,我怎么能不生气不发怒?我直接告诉他不需要等时间,现在就动手,我绝不会躲避。

黄婉:然后呢?

律师:王群没话说了,还是坐着,铁青着脸,看我指着他说话。我说了我要是逃跑我是王八蛋,下一句该他了,但他没话了。高会长和许子恒都来拉我坐下。这个时候门被踹开,有人冲进来,我后来知道是赵跃,北京市司法局的赵处长。他个头很高,估计高我一个头,进来朝我张牙舞爪,想要打我,嗓门很大。我说:“快打,快打,赶快。”但他最终没有打到我身上。

黄婉:多么熟悉的一幕,我都历历在目啊。这个赵跃的角色就是“站桩的”,这是他们的行话。你了解这个赵跃赵处长吗?

律师:以前没听说过。不过昨天出来后陆续有律师给我来电话,说起这个人,我现在知道了。王群和赵跃都是国保(公安局国内安全保卫大队)出身,调到司法局来管理律师。国保是干什么的我们都知道。这几年他们如何镇压、迫害、逼迫律师,也尽人皆知。我就是当事人、受害者。有律师告诉我赵某就是个打手。不用说我也知道了,他就差一点打到我头上脸上。

黄婉:然后呢?

律师:高会长和许子恒一直来拉,其中许子恒离赵跃近,赵跃没打到我身上,却差点打了许子恒。大概赵跃要向我显示威风,看许子恒来拉他,手腕直接揽着许子恒的脖子猛地一拉,许子恒就被他甩出去远远的,赵跃还骂了他一声“滚他妈的!”不管这一出是演戏还是现实状态,但许子恒够委屈够难堪的。岁数不小了,受这样的气干啥?哪里不是活人。

黄婉:然后呢?

律师:高子程会长还是劝解,许子恒劝解,拉我坐下,赵跃也坐在门口的沙发上。我问他名字他不告诉我,后来高会长说这是赵处长,也不说名字,等差不多我要出来的时候他自己说他是赵跃。高会长说事出有因,都是压力巨大,说王局长刚开完会,压力极大,希望我能理解。而赵处长家里老母亲要动手术,就因为我的事不能回家,所以脾气都不好,希望我能理解。我继续说王局长明说的让我失踪。他们都帮着解释,说我会错意了。“你会失踪”这几个字,我能如何会错意呢?这不是赤裸裸的威胁吗?

黄婉:再然后呢?

律师:继续争执。王群看他挑起了对抗,没法谈什么,他说:“既然咱们不能谈,让高会长谈吧,我先走。”他就走了。剩下就是高会长、许子恒、赵跃和我谈。我要求结束,我要走,这时我才意识到门是锁着的,出门有开关,我不能离开。

黄婉:他们主要和你谈什么?

律师:这段时间比较长,说来说去还是那些话。比如,高会长反复说他在一年多前就打报告,说“陈建刚完全应该可以作为一个正面的典型”,向司法局汇报,说陈建刚的能力、人品值得信任等等。他表示黄婉这个案子很难,应该办不出什么好结果,从对当事人来说,不做这样的案子应该是最负责的态度;我可以把才能放到其他案件上,可以多挣钱的案件,当然,会长会给我推荐案件。我很明白,知道高会长的好意。但我说如果当事人愿意还可以,如果当事人不同意,我为了挣更多的钱而放弃代理案件,这叫做见利忘义、背弃自己的承诺,我不能同意。

黄婉:说到这里,我还是向你表态啊陈律师,如果再有你们司法局啊、律协啊这样的领导找你谈话,从对当事人负责的角度劝你退出,你直接告诉他们,黄婉对于案件结果没有任何期待,只要陈建刚律师愿意接受我的委托,愿意听我说一说案件的前后始末,我就很满意了,这就算是对我这个当事人负责了,我非常满意。

律师:好。总之后面就是这些话,希望我退出黄婉案件,想挣钱机会多的是,随时可以。他们还说司法局领导都在帮忙解决我留学的问题,还说已经帮我一年多了,都在为我努力。其中赵跃变脸很快,从刚开始要打我后来迅速变脸成要帮我,还一副苦口婆心的样子。

黄婉:哈哈哈,你一说我就猜到了, “站桩的”就起这个作用。你是如何回复的?

律师:我说我既然留学不成,那我就做案子养家糊口。我也没有求谁解决我留学的问题,是你们请我来谈话,爱解决不解决,我不能等,我必须工作,接受了委托我不能停止工作。大家都是成年人,这样的把戏还能骗人吗?

黄婉:然后呢?

律师:这个赵跃赵处长反复说司法局领导,包括他本人在案中帮我做了多少好事等等,我说你们帮了我那么多,但我现在还在火上烤着,我不能等,再等半小时就烤糊了,我必须工作。你说帮我,但我现在看见的是你要殴打我。赵跃说:“我还说你要打我呢,我还说你要踹我呢,我还说你要杀了我呢!”这是他的原话,他就是这样说的。你吃惊吗?

黄婉:我能想象啊,我早就预料到了,这就是“站桩的”他们的任务。再后来呢?

律师:就这样,翻来覆去地说。我还是说代理关系如果解除,需要当事人同意,我肯定是不能提这件事的,我不能见利忘义。高会长人是不错的,他提醒我“建刚,咱两家的孩子差不多大,你这样好不好,你为孩子着想一下……”,我听到这儿就打住他了,我说:“高会长,这个话题就不要说了。”他问为什么,我说提孩子我感觉是在威胁我。我这几年被人拿孩子来威胁,很多次了。

黄婉:高会长怎么说?

律师:高会长说:“建刚,有一点你要相信,我没有害你的心。”我说我知道。我说,这一圈人围着我,我唯一可以交流的就只有高会长了。

黄婉:你们高会长说“没有害你的心”,这话很值得玩味啊,他没有害你的心,那谁有呢?在座的可都是掌握你职业生涯的人啊!

律师:我没想这些。大概一个半小时吧,最后还是不欢而散。高会长最后请示赵跃,“让建刚先回去吧?”赵跃同意了,这才开门让我走。高会长送我下楼,非要安排司机送我回家,被我谢绝。

黄婉:大致经过就是这样?

律师:是。我感觉从没有生过这么大气。王群局长这样面对面的威胁,让我忍无可忍。出来之后我就对外公开了我被威胁的这件事。

黄婉:你们的司法局不是搬家到通州了吗?为什么司法局局长找你谈话不是去通州办公地而是在律师协会呢?

律师:不知道,我一早收到朱玉柱电话就是说的去律协。

黄婉:陈律师,我知道为什么。你刚才说了,王局长是在开会之后见你,而他开会是在哪里开会?极有可能在司法部,他在部里挨了他说的“上面”的痛骂,于是要立即见你,想即刻谈妥这件事。这就是为什么他没有在通州办公地见你,而是在北京市律师协会,你不信你可以去问问。

律师:我可没兴趣去问这些事。

黄婉:既然你说以前和北京市司法局系统打交道的多数是朱玉柱,还有朝阳区司法局,以前从没见过王群局长,那么这次你为什么能见到他呢?

律师:以前在北京市司法局的确没有见到过比朱玉柱再大的官。原来有个柴处长,忘记名字了,大概和朱玉柱一个级别,也是管理律师的,但现在调走了吧。

黄婉:我告诉你陈律师,我知道为什么。以前你遇到的所有问题,王局长不需要出面,只需要安排一个手下就可以处理了。但是昨天的事情,他百分之百是被“上面”骂了,他不能再像以往那样安排一个手下来处理,现在他是别人的手下了,他必须亲自上阵来解决掉你。

律师:或许吧,我没想那么多。我从没想和他们这样对抗,搞的这么对立,但我不说话的话,可能会被失踪了,就没有说话的机会了。

黄婉:他们还会和你联系吗?

律师:高会长说会,会给我电话,还想和我见面。但我还没收到。

黄婉:王群所说的肃清周永康流毒,你如何认为?你认为我是周永康流毒吗?

律师:我认为周永康流毒的本质是“权大于法,霸凌人权”,具体表现就是实施铁血维稳。公检法国家机关不遵守国家法律,而是单纯服从领导的命令,就是仅仅服从权力。这才是周永康流毒的本质。

我们无数次被公检法人员叫嚣“不要给我讲法律,我只听领导的!”。有一次在法庭上,开庭的时候我指出,给被告人戴着脚镣、手铐出庭这是违法的。法官说“违法就违法了吧”,要求我不得再说这个问题。我表示法官不能故意违法,法官居然命令法警把我关进一个铁笼子。我做律师代理人权案件有7年的时间了,我所参与的任何一个案件都是权大于法,都是人权迫害案件,这才是真正的周永康流毒。

王群毫不遮掩威胁我说:“上面”很生气,你要立即解除委托,永不联系黄婉,否则你会失踪。我依法签订的委托合同是合法有效的,我从事律师执业是合法的,黄婉委托律师是合法的,我和黄婉交谈案件背景是合法的,为什么你一句话就要强迫我退出案件呢?还要威胁我永远不能和当事人黄婉联系。诸如此类的做法才是真正的周永康流毒。

你黄婉既无权力,也没有可能以权力为工具对他人进行人权施害,你不是周永康流毒。实际上现在发生在你案件中的事情、发生在我身上的事情,才是周永康流毒。他们把周永康流毒发挥得比周永康还厉害。所以他们说要清除周永康流毒,说实话,我不知道他们在说什么。

黄婉:王局长他们是决定你饭碗、甚至性命的人物,你觉得你是在挑战他们吗?

律师:中国的全名是中华人民共和国,我是把国家当作一个有尊严的国家对待、把我的律师职业当作一个有尊严的职业对待的。我力图像一个正常人在一个正常社会里那样生活。共和制度下的法律本质是公意,要求权力必须受到法律的制约。法律必须能够制服权力,这才是文明社会,才是共和体制。如果王群和他的“上面”愿意尊重和执行法律,他们会知道我所做的一切都是在法律范围内的。如果他们凌驾于法律之上,法律就沦为一种任意的工具,需要的时候是杀人的刀,不需要的时候连厕纸都不如。

在正常法治下,我接受委托,了解案情,有什么错吗?我在挑战什么吗?都没有。用法律来对抗权力,保护个体的权利,这是每个人的需要,符合每个人的利益。王群也该问问自己:连周永康的家人都会落入这一步境地,王群又算什么呢?当年你们不都是在周永康的麾下忠心耿耿工作吗?周永康一转眼墙倒屋塌,你们立即奉新的上级的命令,对周家人株连追杀。你们到底是对什么东西忠心耿耿呢?但我觉得他在这个权力体系中不会想明白这个问题的。这其实是一种短视。而我的想法和做法是对这个社会中每个人都好的想法,包括那些要让我失踪的人。

黄婉:你不怕得罪他们吗?比如,你的执业问题,你养家糊口的生路问题,你孩子的问题,等等。

律师:我在这几年里一直在得到这样“善意”的提醒。但这其实是一种威胁,是一种株连的威胁,而且就是现实。我大儿子上学的时候,他的学校被北京市的国保和教育局两次威胁,点名不能接收我儿子上学,当时已经成了新闻,有了媒体关注,我儿子才能上学。说实话,我也怕,但是我如果不反抗,不说话,什么时候是尽头呢?我进去律协那个门我就做好了出不来的打算。恐惧也没什么用,我也没有退路,苦难或许是一种责任,我不知道后面会发生什么事情,但是让我被指着鼻子威胁还苟且屈服,像兔子一样温顺,一言不发,我做不到。

黄婉:好,就说这么多吧。陈律师,我再说一遍,对你的逼迫不是针对你的,是针对我的。无论谁再见你,再和你通话,你转告他们,他们所作的这一切都是针对我黄婉的,他们要剥多我的基本权利。告诉他们不要这样做,并非所有的人会甘心任人宰割。

律师:估计没这机会吧。我不说这话还要失踪,说了估计就立马执行了。

黄婉:这是件大事,我会把所了解的一切以及每天的进展都报告使馆和我们的政府。我希望陈律师能担保你告诉我的都是事实。

律师:绝对是事实,在司法局的谈话有录音。

黄婉:好,就这样吧。

以上内容我读过,和我说的相符。 陈建刚(手写)

记录人:黄婉(签字加指模) 受访者:陈建刚(签字加指模)

日期:2019-7-6

评论

发表评论